ベンチャー企業の人事評価、はじめの一歩

数人の会社であれば、トップ(社長)の直属メンバーが全社員になるので、そこまで人事評価を考える段階でないかもしれません。

しかし、直属メンバーにメンバーがつき、組織が階層化する段階になると、人事評価を準備・運用していないと、突如、事業運営が不効率になります。

それは、人事評価の基準がないため、「評価する人が変われば、評価も変わる」という現象に起因するのではないでしょうか?

理解ができ、運営できることからはじめる

人事評価をはじようめと考えたとき、方法は数多くあります。評価制度をつくるためのコンサルサービスもありますし、最近ではWEBサービスも沢山あります。

コストさえ掛ければ、人事評価の構築を誰かにお願いするのは簡単で、ついその方法を使いがちです。

しかし、ここで注意が必要で、コンサルにお願いした場合、費用にもよるかとは思いますが、身の丈に合わない立派な評価制度を作ってくれることがあります。

制度に合わせることができるように、自分たちのレベルを上げることも、一つの方法だとは思いますが、「なぜそうするのか?」が理解できていない状態だと、目的と手段が逆になり、ただただ業務負担だけ上がって、制度そのものが破綻します。

これは、WEBサービスでも同じことが起きるかもしれません。

ただでさえ、業務効率も低いベンチャーは、業務過多なので、まずは、人事評価の基準を作って、「評価する人が変われば、評価も変わる」を防ぐことを主目的にされた方がよいと感じます。

評価はほめる点を明示することからはじまる

- マネジメントとは、つまるところ「ほめる点」をコントロールすること。

- 会社・個人の状況により、「ほめる点」を変えて、成長を促すこと。

これは、私自身がマネジメントに悩んだ時に、ある人にもらったアドバイスです。このアドバイスで随分助かり、その後からは悩みも随分減った記憶があります。

人事評価は、「ほめる点を予め明文化しておき、個人の成長(職務ステージ)にあわせて、ほめる点(要望)を変えていく(上げていく)」ことを制度化していくのが、はじめの一歩だと考えています。

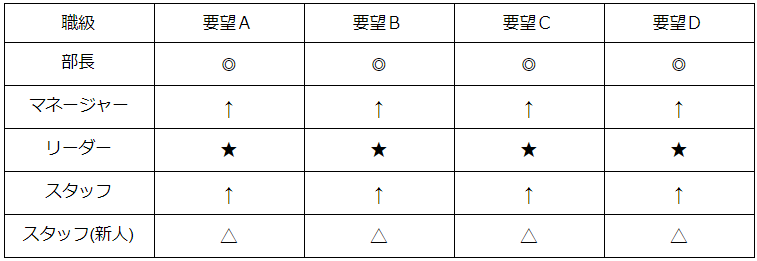

具体的には、事業推進を現場で引っ張るリーダー★のあるべき姿を定義して、新人スタッフ△がリーダー★になるために何ができる様になって欲しいのかを決めていきます。

そして、リーダー★から事業部長◎になるには、どのような姿に成長して欲しいのか?を定めていきます。

また、スキルやマインド面の要望を、4~5程度の側面から定めていきます。

さらに、職級ごとに給与設定をしていくと、評価と報酬をリンクさせることができるようになります。

業務成績(定量)とあるべき人物像(定性)の2軸

人事評価=業績評価になっていないでしょうか?

極めて単純な事業をしているのではれば、それで足りることもありますが、ベンチャー企業には向かないと感じます。

ベンチャー企業は業績目標の妥当性が怪しい(特に初期は事業計画も、バックデータがない状態でつくるためより顕著)し、競合環境も変わりやすい特徴があります。

要は、いくら頑張っても目標未達の無理ゲーを強いられることがたまにあり、業績評価だけだと、評価にならない時があります。

そのため、業務成績(定量)と、あるべき人物像(定性)=ほめる点を明示したものの2軸での評価が重要です。

あるべき人物像は、個人の努力が最も影響するものであり、あるべき人物像の設定さえ正しければ、おのずと業績があがるはずだからです。

逆にいえば、「業績を上げるための人物像設定を改善していく」ともいえます。

人事評価はスタッフ面談の質を高める

スタッフ面談は、個人の成長を促すための働きかけです。そして、人事評価は、そのスタッフ面談の質を高めるために、非常に有効なツールになりえます。

逆に言うと、人事評価は、評価の内容をスタッフへフィードバックされてこそ機能します。

- 定められた人材像に近づくために必要な行動計画を立てる。

- その行動計画の結果として目指す、業績目標を立てる。

- 期初に、自らが設定した行動計画と業績計画を、マージャーと約束する(面談)。

- 期末に、自らが設定した行動計画と業績計画を、マージャーと振り返る(面談)。

この1.~4.のサイクルをグルグル回していくことで、効率的に、個人の成長を促すことができます。

ただ単に面談しているだけだと、何を話したのかすら忘れている…そんな、状況になっているのではないでしょうか?

まとめ

人事評価で、大切なのは、「公平な評価」と「見てくれている感」の2点です。この2点は、個人のモチベーションに関わることもあり、業績にも直結しやすい重要な点です。

また、「評価し、記録し、個人の成長を促すツール」という側面から、人事評価は、学生時代にもらっていた成績表と同じだと思っています。

既に人事評価がしっかりしている企業のお勤めなら幼稚に感じる話かもしれません。しかし、それすらないことが多いのがベンチャー企業です。

まずは、学生時代にもらっていた成績表と同じくらいのものからはじめればよいと思います。